|

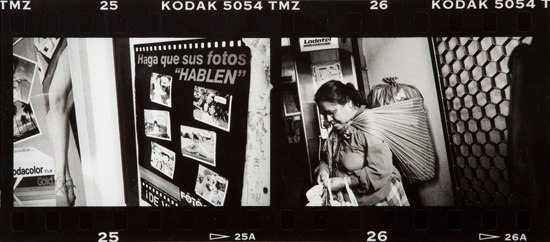

Barreras polisémicas, Iztapalapa, México, D. F (Díptico Serie El Suplicante) Sales de plata en gelatina. 1994 |

Fotógrafo. Hijo del restaurador industrial Luciano Gasparini y Anita Viola; hermano del arquitecto Graziano Gasparini. Aprendió rudimentos de fotografía con Aldo Mazucco en su poblado natal. Sus primeros trabajos se encuadran en el movimiento neorrealista italiano.

En 1951 realizó su primer viaje a Venezuela, donde se encontraban su padre y hermanos. Se instaló definitivamente en el país en diciembre de 1954, donde comenzó a trabajar como fotógrafo de arquitectura en su estudio Arquifoto. De esa época son sus primeros registros de la Ciudad Universitaria, que entonces construía Carlos Raúl Villanueva, y su colaboración en la revista A, Hombre y Expresión. En 1956 conoce en Orgeval (Francia) a Paul Strand, cuyo realismo fotográfico influenciará su trabajo.

En 1957 contrae matrimonio con Franca Donda, con quien mantendrá una prolongada colaboración.

En 1958, el MOMA adquiere fotos suyas y al año siguiente participa en "Photography at mid-century" del Museo Internacional de Fotografía (George Eastman House, Rochester, Nueva York, Estados Unidos).

En 1960 expone en la Donnel Library Center Gallery (Nueva York) con fotógrafos realistas norteamericanos. Al año siguiente expone "Rostros de Venezuela" (MBA), donde incluyó sus clásicos retratos de Bárbaro Rivas (1957) y César Prieto (1958). El encuadre frontal y el acabado formalista eran comunes en sus fotos de esta época.

Entre 1961 y 1965 vivió en Cuba, donde trabajó con Alejo Carpentier para el periódico Revolución y para el Consejo Nacional de la Cultura. Durante su período cubano abandona las cámaras de gran formato (Linhof 4 x 5 y Rolleiflex 6 x 6 cm) para trabajar con una cámara de 35 mm, más adecuada para obtener una imagen directa en el registro documental. Las fotografías de este período poseen un alto contenido ideológico; algunas series registraban la campaña de alfabetización y la zafra. Gasparini fotografió asimismo la arquitectura cubana, que publicó en La ciudad de las columnas, con texto de Alejo Carpentier (Barcelona: Lumen, 1970). Por esta época, estudia a Robert Frank, Eugene Smith y William Klein y reside en Italia (1965-1967).

En 1967 regresa a Venezuela, cofunda la revista Rocinante e inicia un registro de la arquitectura del continente para la UNESCO. Durante los años setenta continúa realizando las fotografías que reflejan uno de sus grandes temas: las contradicciones sociales latinoamericanas. De particular interés son sus tomas en picado y contrapicado y la superposición de "planos ideológicos" (pancartas, propagandas, vidrieras) que parecen envolver a sus personajes. Esta serie será reunida en Para verte mejor América Latina, con texto de Edmundo Desnoes (México: Siglo XXI, 1972).

Miembro fundador de La Fototeca en 1977 y del Consejo Latinoamericano de Fotografía en 1978, año en que expone "Como la vida: fotografías de indios y gitanos" con Josef Koudelka (La Fototeca, Caracas). Durante los años ochenta sigue experimentando con el medio fotográfico para romper la "lectura" única de una toma fotográfica y desplegar lecturas múltiples: realiza sugerentes audiovisuales con diapositivas y empieza a desarrollar fotomurales que llama Epifanías, especie de "gigantografías" consistentes en secuencias de fotogramas ampliados a gran escala, como El beso (1982).

En 1981 termina el audiovisual De lejos: langueaway. En 1983 participa en las Jornadas Audiovisuales Internacionales del Centro Georges Pompidou con su audiovisual San Salvador de Paúl, mina de diamantes (1979) y presenta en Caracas Mi corazón al desnudo en Caicara del Orinoco, donde usó una cámara Diana y película vencida. En 1984 organiza con Enrique Hernández D'Jesús la exposición "El riesgo" (Los Espacios Cálidos), donde expone un gran mural cuadriculado formado de muchas imágenes. En esta época realiza su serie Metrópoli, márgenes y asomados, en la que registra personajes del Tercer Mundo inmersos en las contradicciones de las ciudades europeas. En esta etapa retoma su acumulación de elementos visuales, característica de su producción comprometida ideológicamente, aunque la precisión compositiva, las tomas inusuales y el uso del obturador abierto producen uno de los mejores conjuntos de este fotógrafo, en una especie de variante de las vitrinas de Eugène Atget. De este período es Barato (1983) y Semen-up (1985). En una de sus series más relevantes, las Epifanías, plantea lecturas simultáneas a partir de la acumulación de imágenes en murales de hasta 100 x 120 cm, y que en ocasiones resulta obsesiva y compleja. En 1989 concluye su audiovisual Fábrika de metáforas (reeditado como Los hijos de Bolívar). En 1991 expone un fotomural en la Bienal de Turín (Italia) y en 1993, cinco fotomurales, entre ellos El cuerpo de Tina y El cuerpo del Che en la Sala Mendoza (Caracas), que incluían fotos de la historia mexicana unidas a fotos propias. En 1995 termina Los presagios de Moctezuma: Ciudad de México (audiovisual) y participa, con Sammy Cucher, en el envío venezolano a la XLVI Bienal de Venecia, con los fotomurales El cuerpo del Che, El cuerpo de Tina y El rostro barrido, que mostraban una reflexión sobre los desajustes políticos latinoamericanos de la última década. En 1996 concluye El lugar de la fotografía (audiovisual). En 1998 presenta en el X Congreso de Estudios Californianos, en la Universidad de Southern California, el audiovisual Ciudad de México-Los Ángeles: un viaje jodido. Durante este período continúa su estudio dedicado a las culturas urbanas en Los Ángeles, Ciudad de México y São Paulo (invitado por el Research Institute for the History of Art and the Humanities del Museo Paul Getty de Los Ángeles, por la Universidad Autónoma Metropolitana de Ixtapalapa (México) y por la Universidad de Campinas de São Paulo), a partir del cual elaborará sus series de fotografías y audiovisuales Megalópolis.

Su trabajo fotográfico ha sido reunido en libros como América Latina a través de su arquitectura, con texto de Damián Bayón (UNESCO-Blume, 1977), Retromundo (Alter Ego, Caracas, 1987) y Para verte mejor América Latina (México: Siglo XXI, 1972). Su obra ha sido dividida en las siguientes series: Hurra, vivimos (1953-1968), Rostros de Venezuela (1955-1961), Isla de retratos (1953-1986), Acá este cielo que vemos (1962-1984), Los hijos de Bolívar (1955-1987), Epifanías (1981-1985) y Metrópolis márgenes y asomados (1968-1989). Susana Benko ha observado que su obra confirma una reflexión de la fotografía como lenguaje: "con este nuevo ordenamiento, su propuesta fotográfica golpea y trasciende por su carga emotiva y multidimensional que resulta de la instrospección". A esa sintaxis de imágenes se le agrega "la amplitud temática unida a la actitud del fotógrafo viajero" que registra un viaje de compendio de costumbres y gestos y un proyecto íntimo en el que el artista se debate entre el mundo nuevo y el viejo (1989, p. C/13). Según María Teresa Boulton, Gasparini se dedicó en su etapa de madurez "a una fotografía plena de símbolos urbanos: vallas, grafitis, vitrinas, maniquíes, objetos, titulares, etc., para ser aprovechados en un discurso basado en imágenes, como si fuera una gramática visual" (1990, p. 104).

Comentarios

Publicar un comentario